佛教藝術中的佛塔及形式(二)

文/見諶法師

早期佛塔在寺院中的位置

早期的窣堵波除了獨立建造之外,在當時所開鑿的石窟寺院中的支提(Chaitya hall)堂,也就是禮拜的主要殿堂,往往於馬蹄形窟的中心立一窣堵波,所以支提堂也稱為中心塔院(註一),印度的中心塔院幾乎都是馬蹄形,也代表當時石窟中的禮拜對象。 《玄應音義六》中說:「諸經論中,或作數斗波,或作塔婆,或作兜婆,或云偷婆,或言蘇偷婆,或作脂帝、浮都,亦言支提、浮圖,皆訛略也。正言窣都波,此譯云廟,或云方墳,此義翻也。或云大塚,或云聚相,謂累石等高以為相也。案塔字諸書所無。唯葛洪字苑云:塔,佛堂也。」這中間在早期佛教流傳的過程中把塔與堂當作一個相同的概念來理解,所以往往窣堵波又稱為「支提」或「制底」實則是以訛傳訛(註二),《翻譯名義集》及《西域記》已經指出,而現在西藏地區還是以支提來稱呼佛塔,可見早期窣堵波與佛堂的關係相當密切。

|

|---|

| 西元前二世紀的古印度早期中心塔院 |

印度的支提堂與寺院也是以窣堵波為中心所建造,如巴雅(Bhaja)、克利(Karle)及納希克(Nasik)石窟院的早期形式,佛塔的位置都是在寺院的中心作為最早的建築形式,考古學家在今天巴基斯坦的塔克西拉(Taxila)及白夏瓦(Pashawar)古犍陀羅附近發現許多著名的佛教遺跡,其中尤以達磨拉吉卡(Dharmarajika)及迦膩色迦大塔為主要代表,達磨拉吉卡在塔克西拉的佛教寺院中最為古老,規模最大。 達磨拉吉卡的意思是護衛正法或法王,據說是為紀念阿育王所建,時間大約在一至五世紀。寺院中心是一座巨大的圓形塔,塔中心部份傳說建於阿育王時期,經後世不斷增砌,形成一座大型石塔,現存直徑為47公尺,周圍有許多小塔,東北部為佛堂,遭嚴重破壞,大塔北側為僧院,院內殘存講經堂和僧房遺跡。當四世紀時法顯來到塔克西拉時稱其為「竺剎尸羅」,「皆眾寶校,諸國王、臣民,竟興供養,燃燈散花,相繼不絕。」而玄奘到這裏時,已是「伽藍雖多,荒蕪已甚。」

而白夏瓦的佛教遺跡更是隨處可見,尤其是目前在夏基克德里的迦膩色迦大塔,關於此塔,我國典籍中已有記載,《洛陽伽藍記》中記道榮所見:「高三丈,悉用文石為陛,階砌楹拱,上構眾木,凡十三級。」上有銅柱金輪,當「旭日開始,則金盤晃朗,微風漸發,則寶鐸和鳴,西域浮圖最為第一。」《宋云行記》稱其為「雀離浮圖」。而在《大唐西域記》中更有詳細的記錄(註三)。 犍陀羅佛教寺院的特點是:寺院分為塔院和僧院兩部份,把佛地及其供養者——僧地組織在一個寺院內,塔院和僧院之間往往有中庭相隔。塔院以佛塔為中心,周圍有許多小塔或佛堂,塔是早期佛教寺院禮拜對象(註四)。而《摩訶僧祇律》中也說:「起僧伽藍時,先預度好地作塔處。」所以我們從中亞、新疆以及中國敦煌、雲岡的中心塔柱石窟,以及早期寺院的中心塔院建築,其來源都是保持印度早期的佛教建築形式,直到唐、宋以後,因為佛塔形式的中國化與功能的改變,其位置則移至寺院主殿前、或中心主軸的對稱兩側,形成雙塔的結構。

漢傳佛塔的發展 佛教相傳自東漢傳入中國,但是現在我們要想看見北魏以前的佛教建築遺跡,可以說只能從歷史的荒煙中依稀想像。三國時笮融建佛寺,下為重樓,上為銅盤九重,可容人三千,中立金銅佛,身著錦采(註五)。四川什邡所出土的佛塔畫像磚,已出現中國建築斜頂斗拱的語彙,這正好說明早期佛教建築與藝術,尚保存著西來的建築傳統,但卻開始中國化的形式。笮融的浮圖祠可說是中心塔院,以塔為寺的形式。

到了南北朝時期,我們在敦煌、雲岡石窟中看到同樣來自印度的影響,中心柱窟的形式成為這一時期的主要形式,但是在作法上卻大大的改變,把印度圓形的窣堵波變成方形的四方形二層佛柱,而且直通窟頂,成為結構的整體。為了廣佈佛法,佛教藝術家開始大量塑造佛像與繪製壁畫,原來的佛塔空間便不能滿足需求,加上當時帝王崇佛,塑造佛像動輒高數丈,因此中國的堂廡便開始加入佛教建築,變成前塔後殿的形式。最有名的例子據楊衒之的《洛陽伽藍記》中記載,為北魏洛陽的景明寺與永寧寺。景明寺有木塔七級,永寧寺九級,為北魏皇家最大的寺院,永寧寺塔高20丈,四面開門,形似魏宮,塔北建大佛殿。1979年發掘永寧寺遺址,九層木塔在寺中心偏南,下有方38.2公尺,高2.2公尺的夯土基,中心為塔。南北朝後期,北魏和梁建寺造像達到極點,僅洛陽一地就有寺院1361座。 中國寺院的發展,從接受來自天竺的窣堵波變為樓閣式塔,由圓變方,甚至六角與八至十二角的造形,再由以塔為中心的塔院,變為中軸線上的前塔後殿的佈局,最後變成以殿為主的形式,而塔的位置則由中心偏南,漸移至寺側,或衍成中軸線的雙塔形式。而南北朝時期所建的佛寺悉數毀壞,目前只有在河南登封的嵩岳寺塔保存下來,此塔建於北魏正光四年(523),可以說是現存最早的石造佛塔。

漢傳佛塔的形式

|

|

|

|---|---|---|

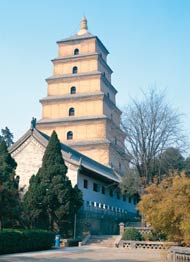

| 唐代長安大雁塔屬樓閣式塔。 | 遼代山西應縣釋迦塔屬密簷式塔。 | 喇嘛塔是元代以來密教的代表造形,山西五臺山舍利塔即屬此類。 |

由於佛塔經過漫長的發展,已經與中國文化中的建築美感與功能相結合,所以中國佛塔的形式變得多樣與複雜。若就建造方式來說,通常分為樓閣式塔與密簷式塔兩種,樓閣式塔的形式當是印度窣堵波與我國樓閣相結合的結果,在中國的塔中為數最多,前述所說的笮融佛塔、洛陽永寧寺塔及唐代長安大雁塔、玄奘塔、蘇州虎丘雲岩寺塔皆為樓閣式。而密簷式塔,本為實心,造形上則重重層簷疊砌,後來則發展成中心樓閣,外形密簷。嵩岳寺塔、唐代長安薦福寺小雁塔、遼代山西應縣釋迦塔皆屬此類密簷式塔。 若就性質來看又可分為:一、造像塔、經塔、幢式塔、多寶塔,此類大多為寺院的功德塔,上刻有經像及精緻的裝飾圖紋,大多為石塔,不具實際的空間。此類塔最具有中國唐宋以來塔的造形美。二、金剛塔、法輪塔、五輪塔及喇嘛塔,此類塔大都與密教的流佈有關,尤其是五輪塔與喇嘛塔,五輪塔代表地、水、火、風、空的意義,而喇嘛塔則是元代以來密教的代表造形,如北京妙應寺的白塔,為元代尼泊爾藝師阿尼哥所制。三、墓塔,此類都為寺院圓寂祖師、高僧所立,最有名的如嵩山少林寺的塔林及北京橝柘寺的塔林。四、以及據經律所立之塔,如髮爪塔、普同塔、八大靈塔、辟支佛塔、千佛塔等(註六)。

|

|---|

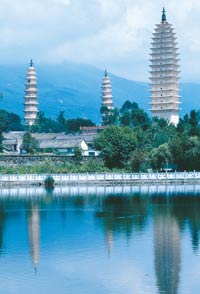

| 雲南麗江崇聖寺的三座白塔,主塔密簷式,立於山水之間,造形飽滿而脩長。 |

由於塔在發展過程中不斷的加入中國人的審美概念及建造技術,在建築中軸線中發展出雙塔相對及三塔的部局,如宋代泉州開元寺雙塔,全為花崗岩所建,雕工精緻;安徽宣城廣教講寺的雙塔,方形脩長,玲瓏秀麗。三塔如雲南麗江崇聖寺的三座白塔,主塔密簷式,立於山水之間,造形飽滿而脩長。後來漢式塔的重要性漸漸不如佛殿,有的已移至寺邊或寺後。

塔的功能

塔的功能由於具有登高望遠的特質,山水之間,臨風攬勝,綴墨題詩,特為文人墨客所喜愛,具有文學詩意的特質。登高望遠,又具料敵於前的警示功用,所以也具有國防的功能,邊界的佛塔如山西北部的佛塔有時又稱料敵塔。加上中國明清地理風水之說特興,也產生與風水有關的文峰塔,實則與佛教無關,但造形上多模倣佛塔的形式,多立於山巔水湄,用來鎮風鎮水。

塔的形制,自印度到中國建造佛塔,可以說經過中原文化的轉換,雲岡石窟的形制直到唐宋時建塔的精工與造形的美感,都可發現塔從根本的教理上與形式上的多樣發展,甚至唐代的樣式還影響到日、韓兩國,我們從今天奈良的唐招提寺還可看到唐代寺院與佛塔的盛代氣象。

(註一)見《根本說一切有部毗奈耶雜事》:「爾時世尊以神變力,持佛髮爪,與鄔波斯迦。彼得髮爪,便立窣堵波。時彼逝多林天神便以百枝傘插窣堵波中,白言:『世尊,我常供養此塔。』作是言已,便依塔住。時諸人等號為宅神塔,或呼為薄拘羅樹中心柱。」

(註二)支提(chaitya)本來的意義是「禮拜的地方」。據古瑪拉斯瓦米(coomaraswamy)的說法,chaitya可以指一個建築物、一個窣堵波、一個祭壇甚至一棵樹。《法嚴義疏十一》:「依《僧祗律》有舍利名塔婆,無舍利名支提。」《大日經疏五》:「復次梵音,制底與質多體同。此中秘密謂心,為佛塔也。」支提為梵文譯名,別譯為支帝、脂帝、制底,意思為聚集,積聚土石為塔,引申為宗教性禮拜的地方,所以在一般早期的意義上有同化不清的地方。

(註三)《大唐西域記》記載,伽膩色伽大塔在犍陀羅都城布路沙布邏東南,為石造窣堵波:「層基五級,高一百五十尺,覆於其上更起二十五層金銅相輪。……大窣堵波左右,小窣堵波魚鱗百數,佛像莊嚴,各窮工思。」

(註四)原文請參見《印度到中國新疆的佛教藝術》p116,賈應逸、祈小山著,甘肅教育出版社。

(註五)參見《三國志•吳志•笮融傳》,廿史本,中華書局,北京。 (註六)爪髮塔源於供養佛髮爪而造。《十誦律》中說:「起髮塔者,給孤獨居士白佛言,世尊游諸國土時,我不見世尊,故甚渴仰,願賜一物,我當供養,佛予髮爪,居士即時白佛,願世尊聽我起髮塔、爪塔。」普同塔又名普通塔、海會塔,為禪宗寺院專用名詞,《華嚴經疏》:「以深廣故,謂普賢等眾,德深齊佛,數廣剎尖,故稱為海。」《演秘鈔》:「海會,眾多也,即大眾之塔。」八大靈塔則據《八大靈塔名號經》為於八方建靈塔,八大靈塔的概念與意義是從佛經而來,如青海塔爾寺。可參見張馭寰《中國塔》,山西人民出版社。

上一頁