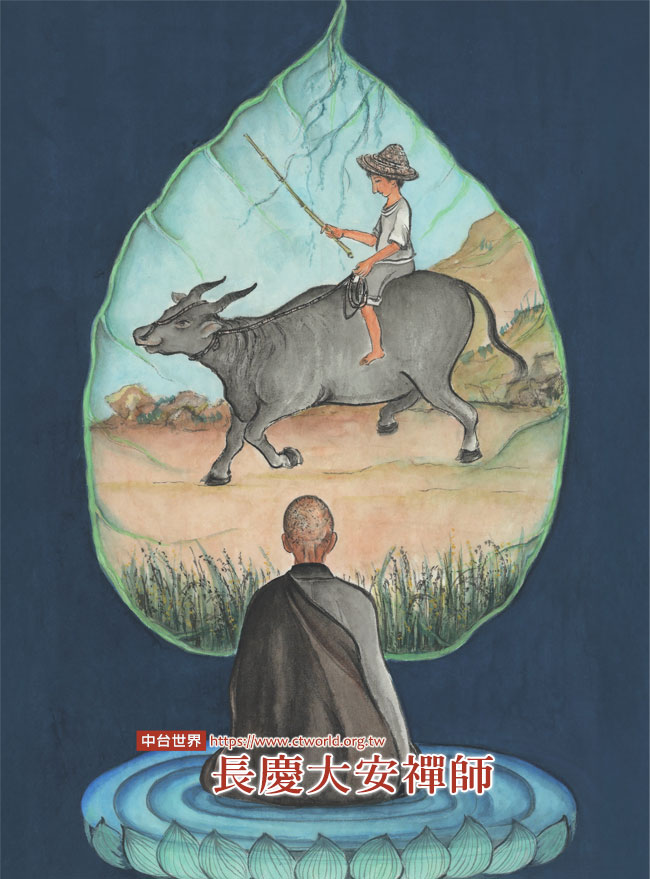

文╱編輯部 圖╱法心 長慶大安禪師,唐代僧,師承百丈懷海禪師,曾助同參靈祐禪師創建溈山道場,並繼主溈山法席。晚年受請住持福州怡山,建寺弘法,於閩地垂化近二十載。五代年間寺院更名「長慶院」,故世稱「長慶大安」。 得法百丈 躬助溈山 唐貞元九年(793),師出生於福州福唐縣一戶學佛人家,俗姓陳,幼年入道,於黃檗山出家,聽習律乘;二十四歲於建州浦城縣乾元寺受具足戒。 一日,師暗自思惟:「我雖勤苦,而未聞玄極之理。」於是決定孤身遊歷四方參學。行經上元(今南京)時,遇一老父,對師說:「師往南昌,當有所得。」師便往南昌而行。至洪州(今江西)時,在一寺院偶聞行腳僧舉述百丈懷海禪師一二句法語,當下略有所悟,旋即前往百丈座下參禮。 師來到百丈山,親見法筵鼎盛,深感欣慕嚮往,於是懇切向百丈禪師頂禮請法,問道:「學人欲求識佛,如何是佛?」百丈禪師答:「大似騎牛覓牛。」師又問:「識得後如何?」百丈禪師說:「如人騎牛至家。」師再請問:「未審始終如何保任,則得相應去?」百丈禪師開示:「譬如牧牛之人,執鞭視之,不令犯人苗稼。」師聽聞此語,當下領會箇中玄旨,直下承擔,從此頓息萬緣,不再馳求。 大安禪師勤奮刻苦,平日少言語,亦不拘執經論、與人辯論玄義;白天在寺院發心,承擔多項坡事,夜晚則在山林間勤苦修行,保任心地。 其後,師之同參靈祐禪師,受百丈禪師之命,前往溈山創建道場,師亦隨至溈山共相協助。最初十餘年間,僧眾人數尚少,大安禪師便親自執作各項勞務,躬耕助道,日夜勤苦,未嘗休息也不覺疲倦。靈祐禪師見狀,請師略為減少些勞務,稍事休息,師卻說:「待和尚觀五百眾,安則休也。」一段時間後,前來溈山參問修行的僧眾果達五百人。大安禪師遂將寺中勞務頓然放下,用功專修,或在房廊間結跏趺坐,寂然不動;或往山林洞窟中禪修,一去便是十餘日。師在溈山三十餘年,夜裡常在禪堂第二、第三座間靜坐用功。曾有僧人見師於靜坐時身放光明,眾人皆驚歎道:「定光佛矣!」 繼主溈山 弘演禪法 會昌五年(845),武宗下詔滅佛,眾多僧尼被迫還俗,師獨自隱居於岩穴中。至宣宗即位後,興復佛寺,師即出山,居道州開元寺。靈祐禪師圓寂後,溈山徒眾祈請大安禪師繼主溈山法席,師便於咸通元年(860)回到潭州(今湖南長沙),住持溈山,弘揚禪法,接引學人。 師曾上堂開示大眾:「汝諸人總來就安,求覓什麼?若欲作佛,汝自是佛。擔佛傍家走,如渴鹿趁陽燄相似,何時得相應去?汝欲作佛,但無許多顛倒攀緣、妄想惡覺、垢淨眾生之心,便是初心正覺佛,更向何處別討所以?」師進一步舉自身修行歷程,提示大眾用功入手處:「安在溈山三十來年,喫溈山飯,屙溈山屎,不學溈山禪,祇看一頭水牯牛,若落路入草,便把鼻孔拽轉來,才犯人苗稼,即鞭撻。調伏既久,可憐生受人言語,如今變作箇露地白牛,常在面前,終日露迥迥地,趁亦不去。汝諸人各自有無價大寶,從眼門放光,照見山河大地;耳門放光,領采一切善惡音響,如是六門,晝夜常放光明,亦名放光三昧。汝自不識取,影在四大身中,內外扶持,不教傾側。如人負重擔,從獨木橋上過,亦不教失腳,且道是什麼物任持,便得如是,且無絲髮可見,豈不見誌公和尚云:『內外追尋覓總無,境上施為渾大有。』珍重!」 重興怡山 垂化閩地 咸通七年(866),福建觀察使李景溫禮請大安禪師返回福州,住持怡山,當時師已年逾七十。怡山頂上原有一寺,為梁朝煉丹士王霸所居,於隋末戰亂中傾毀;師領眾重修道場(初名怡山禪院,唐末五代時更名為長慶院),僧徒達千人,大乘禪法遂興盛於此地。此後十年間,朝廷先後敕賜「延壽禪院」之名,及賜大安禪師紫衣與「延聖大師」之號,表彰師之弘化盛德。 乾符二年(875),黃巢之亂爆發,當時民變四起,人心惶惶。曾有僧問大安禪師:「黃巢軍來,和尚向什麼處迴避?」師答:「五蘊山中。」僧再問:「忽被捉著時作麼生?」師淡然道:「惱亂將軍,惱亂將軍。」 又有僧問師:「此陰已謝,彼陰未生時,其中事如何?」師反問:「此陰未謝時,阿那個是大德?」對方答不上來,只說:「不會。」師便說:「此陰未謝尚不會,問與麼時事作什麼?」 曾有學人向師請益,問道:「佛在何處?」師答:「不離心。」又問:「雙峰上人,有何所得?」師答:「法無所得。設有所得,得本無得。」 中和三年(883),師重遊黃檗舊地,才出山門,法堂之大梁忽然折斷,師默然不語,返回延壽禪院。是年十月,師於怡山方丈室垂足疊掌,安然示寂,世壽九十一,僧臘六十七。朝廷追諡「圓智大師」,起塔於長慶楞伽山,塔號「證真」。嗣法弟子有大隨法真禪師等十人。 |

單元首頁